言古文化/予

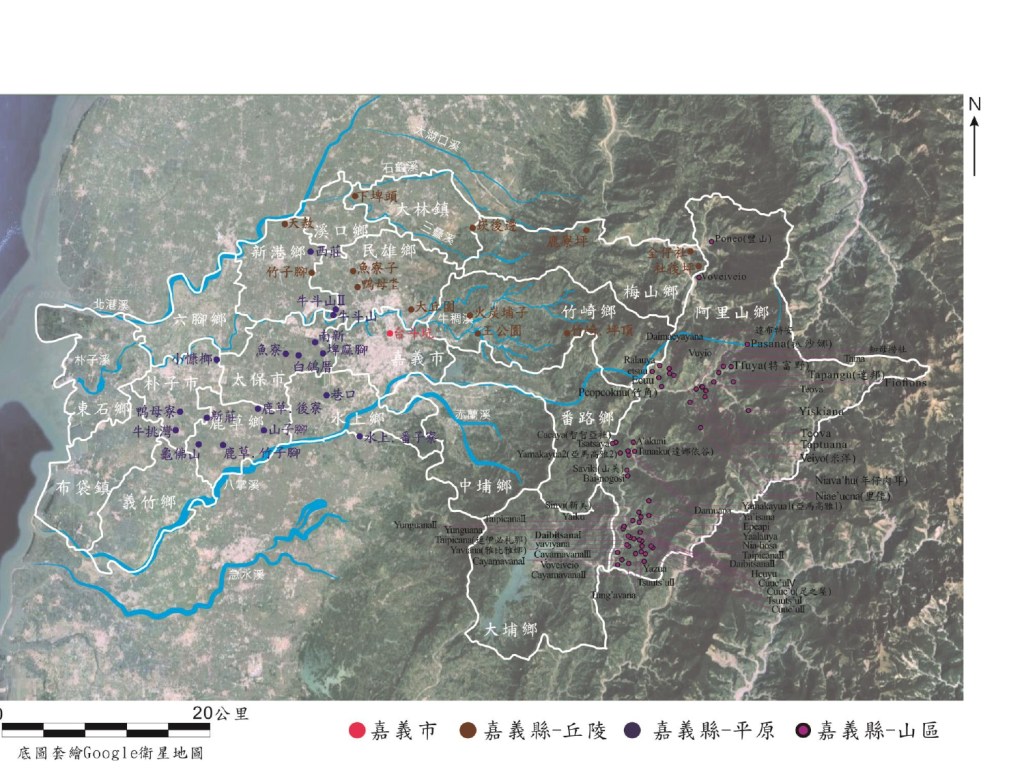

對於一個考古學研究者而言,我想最興奮的莫過於調查新發現一個新的考古遺址,但隨之而來的則是,你必須給予“它”一個恰如其分的名字。而考古遺址的基本命名原則,即為以「當地的最小地名」作為命名,但倘若已有其他縣市以同一個地名作為考古遺址名稱登錄的話,則須再冠以縣市名稱。

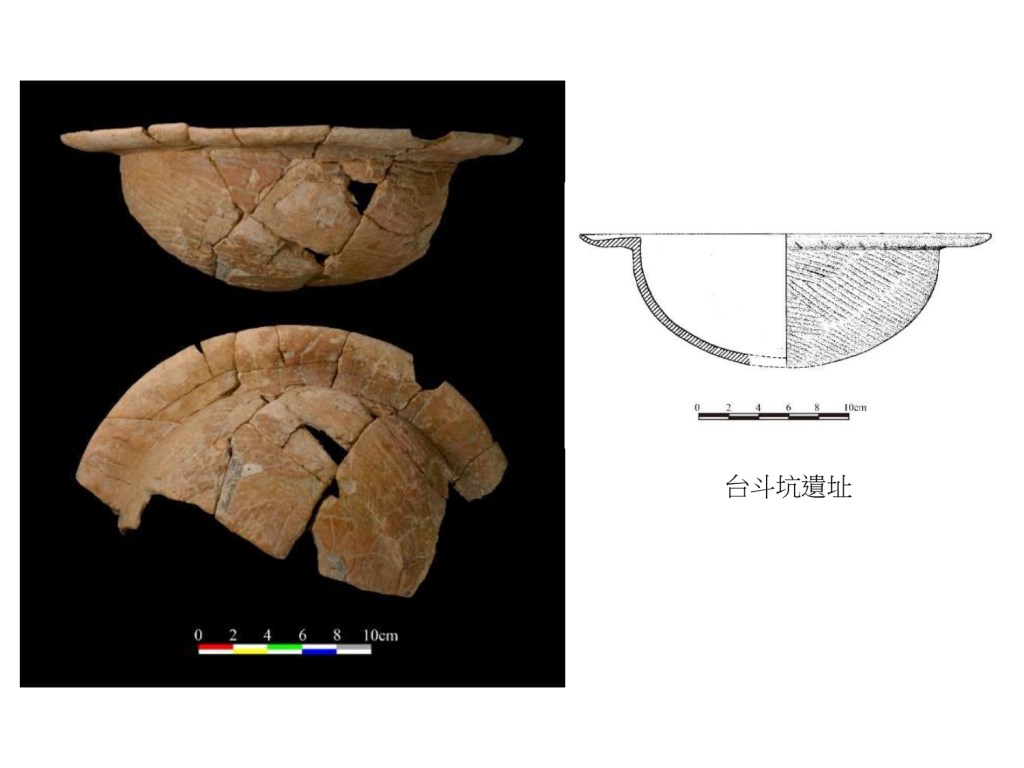

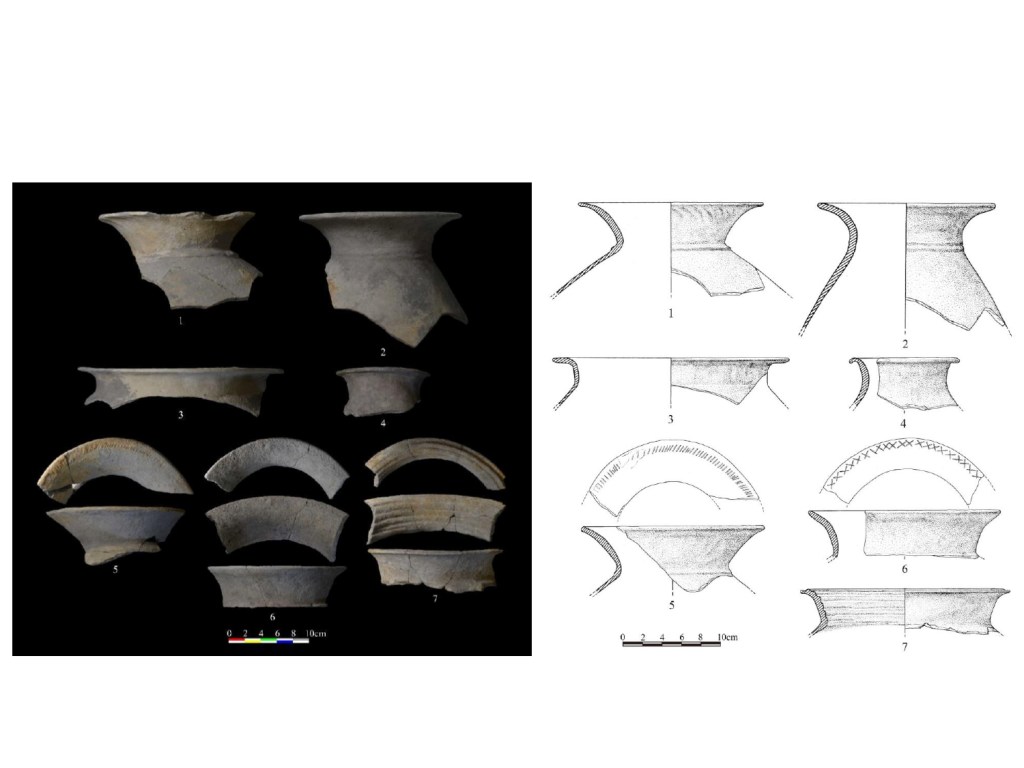

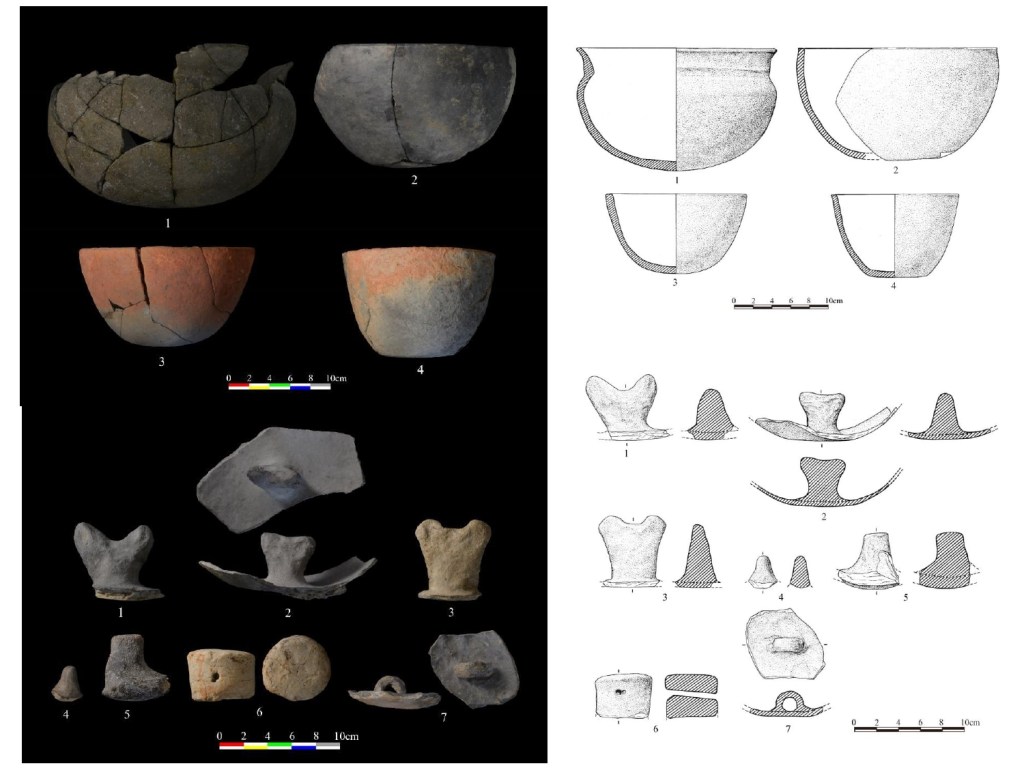

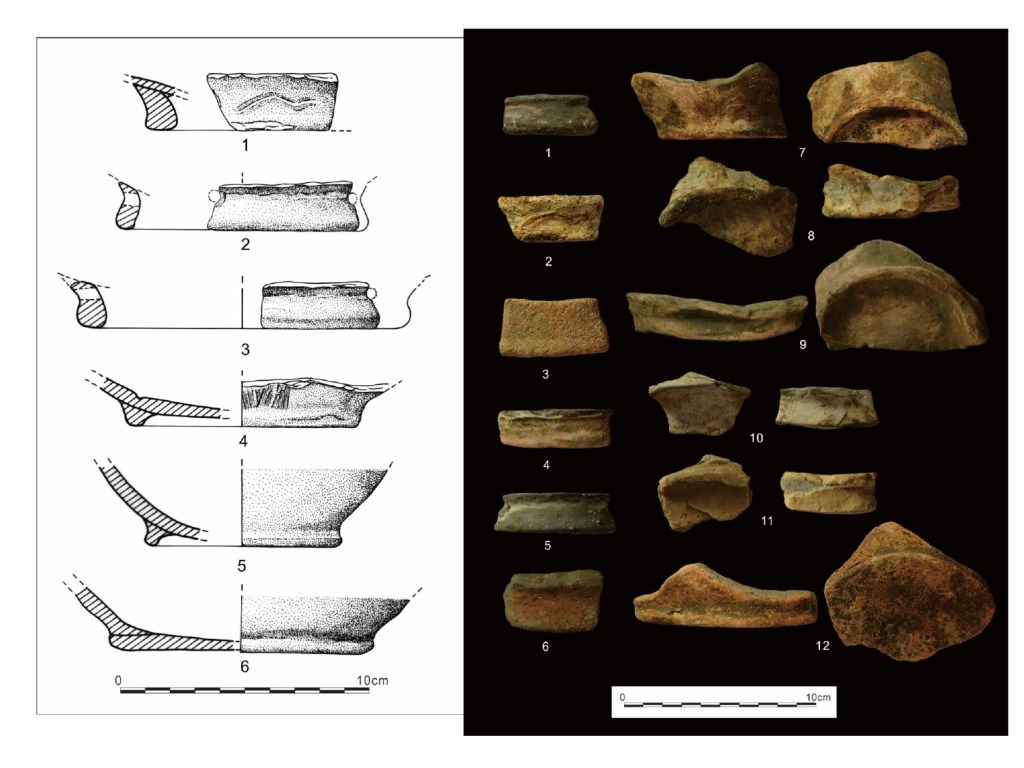

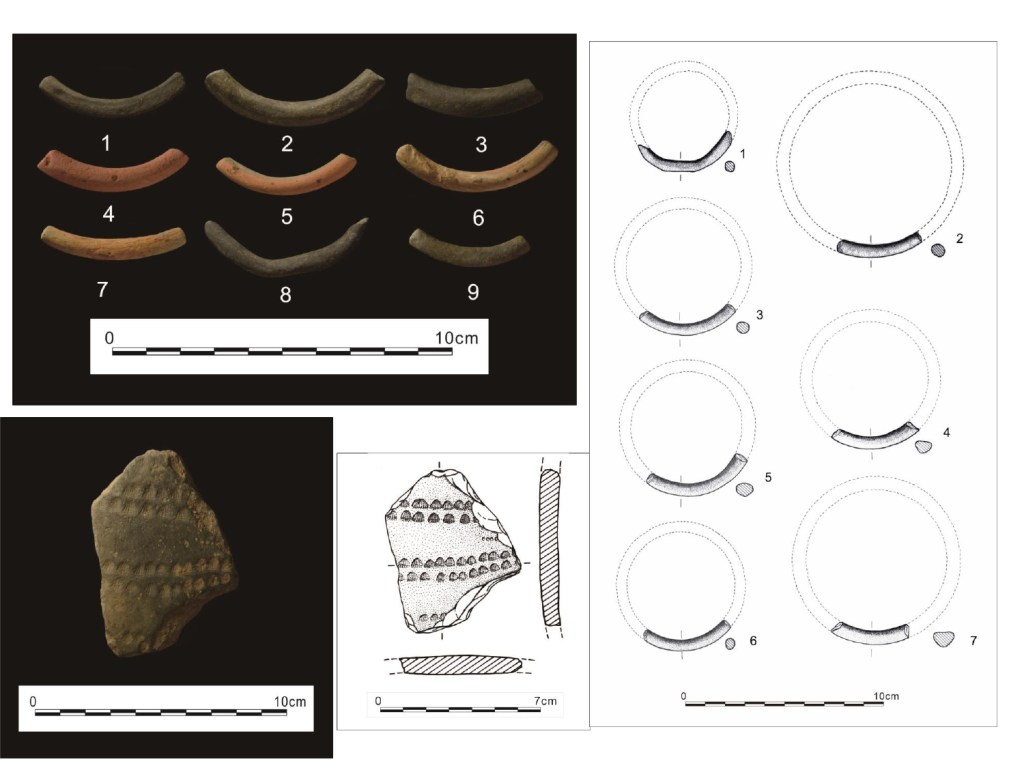

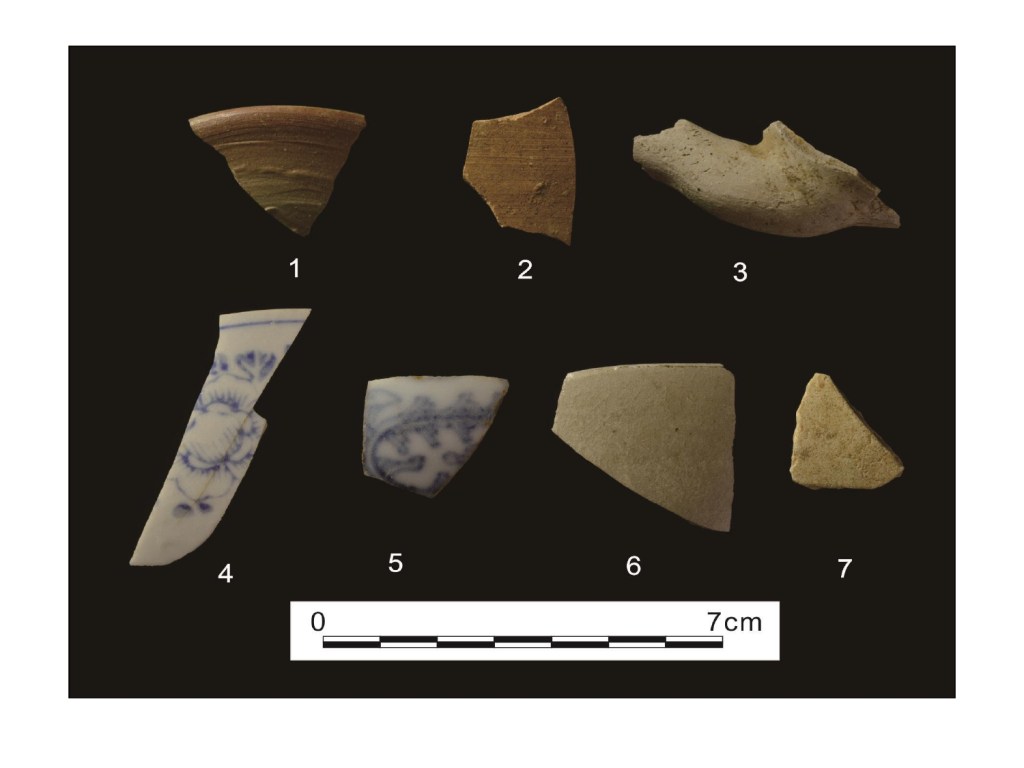

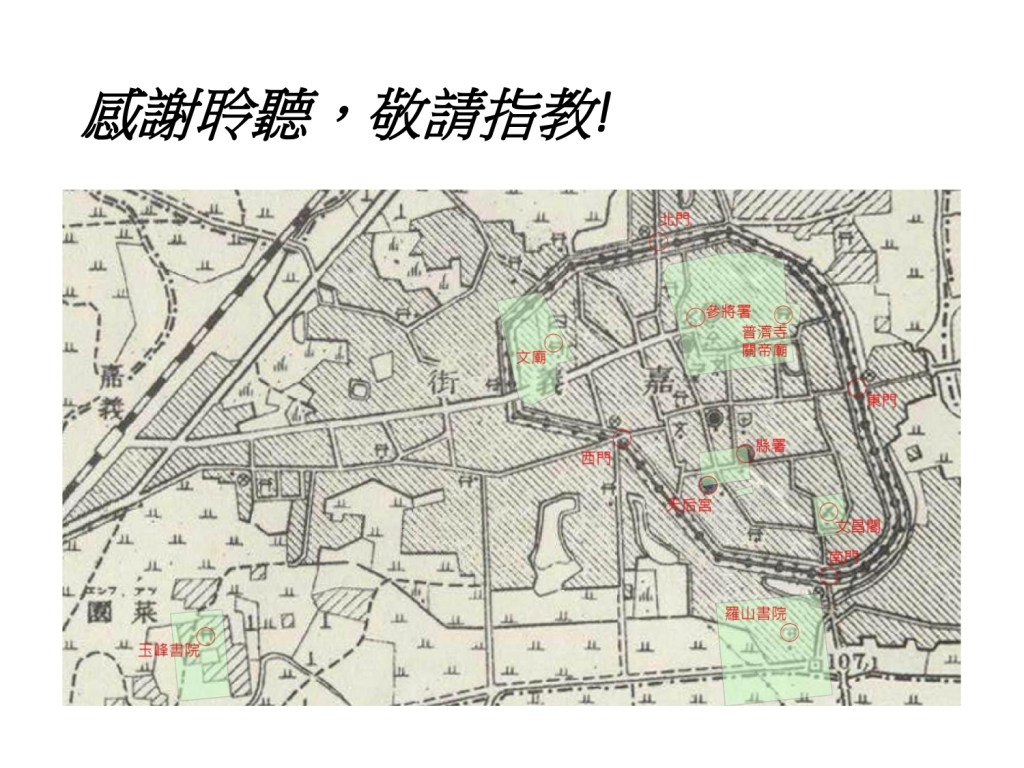

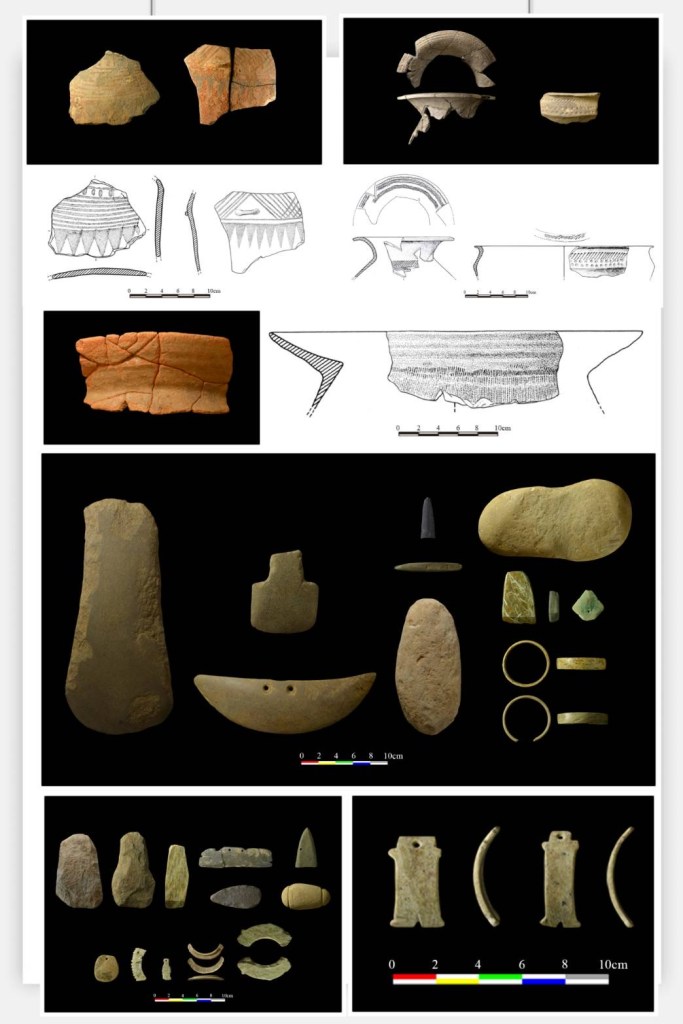

因此,2024年於「嘉義市鐵路高架化計畫」新發現的考古遺址,由於就其出土遺物的性質與年代,可知其同時含括臺灣史前時代最晚階段金屬器時代,出土遺物中包括主要分布於彰雲嘉平原地區貓兒干(崁頂)文化的陶器,但也出現17世紀的陶瓷器,因此初步確認這個考古遺址可能與17世紀荷蘭人記錄的「諸羅山社」有關。但是所謂的「諸羅山社」究竟是指涉一個大型聚落,或是荷蘭人以區域性泛稱,但仍含括不同小型的聚落?由於在本遺址發現之前,除了早期的歷史文獻、口述及古地名等資料外,沒有其他考古遺址可供比對,因此雖然本遺址的位置並非位於嘉義地區傳統認知的任一「諸羅山社」所在範圍,但由於其年代之故,仍可被視為嘉義市第一個出土與「諸羅山社」相關的考古遺址。

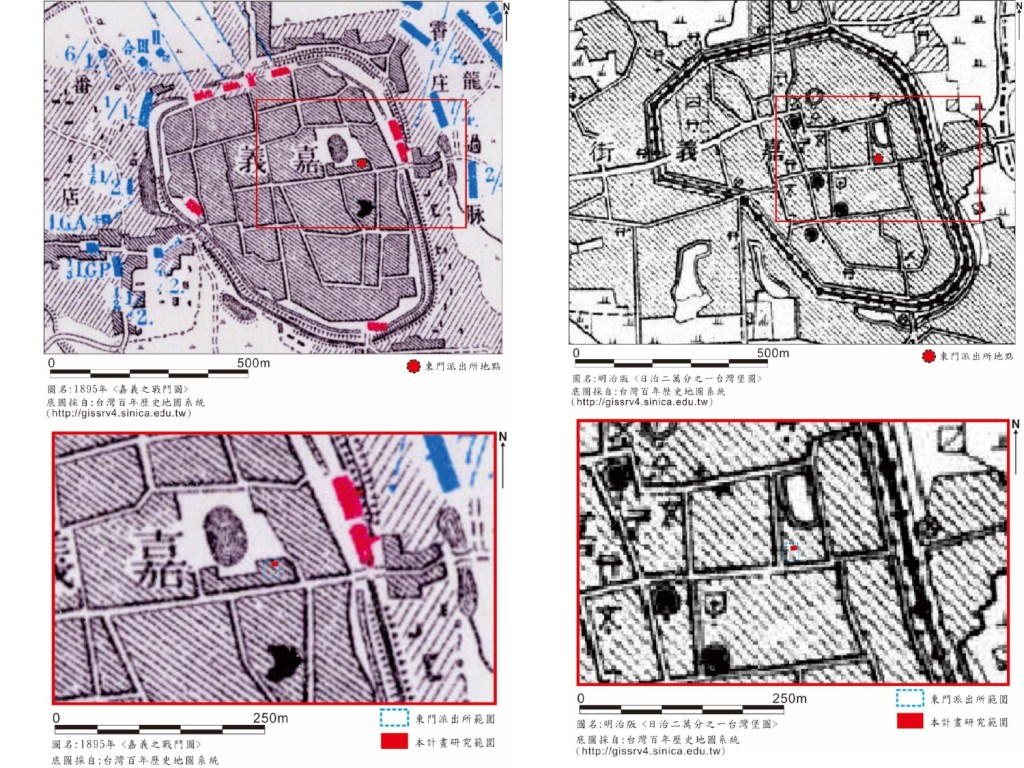

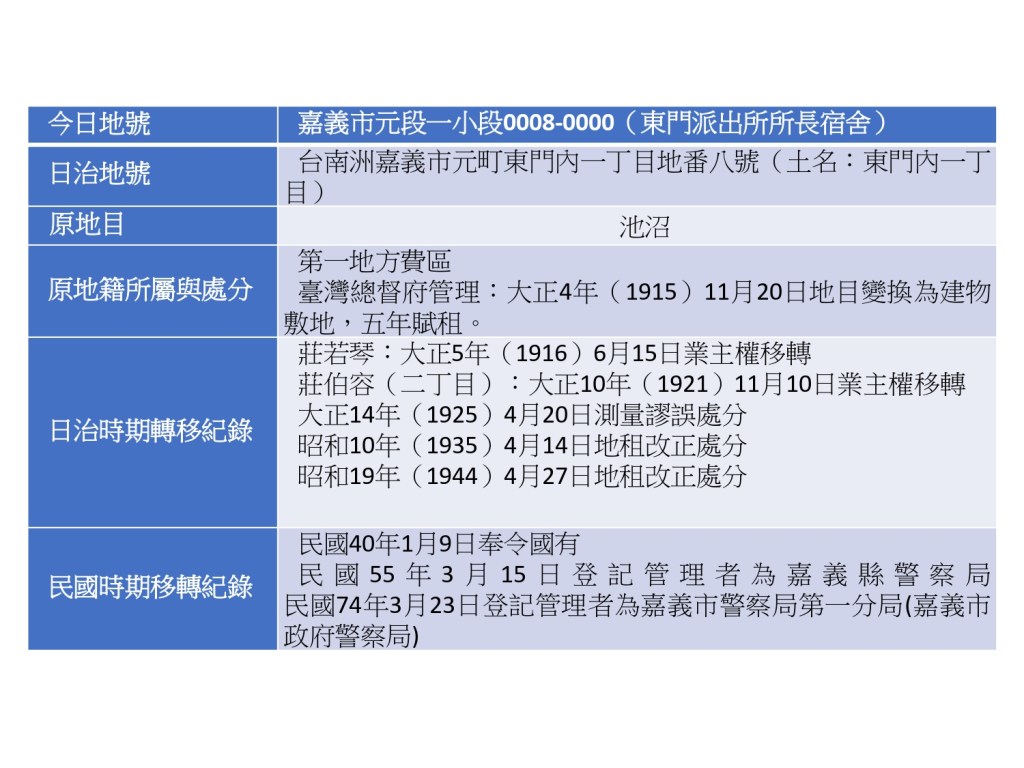

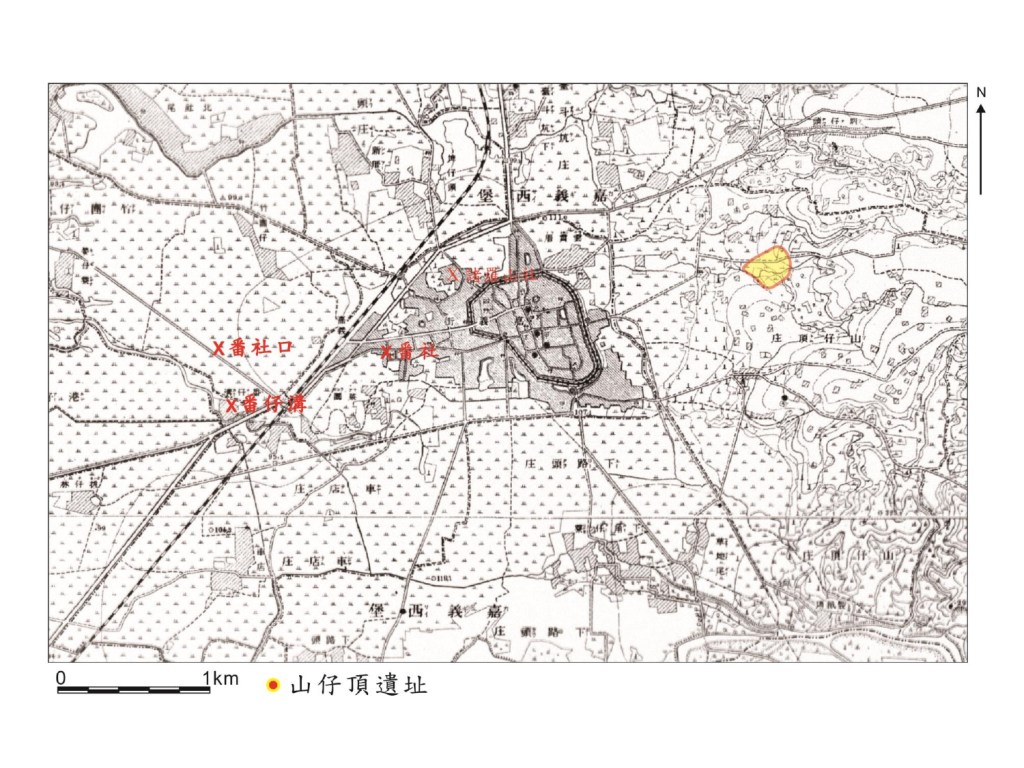

那麼,對於這樣第一個可能與「諸羅山社」相關的考古遺址之命名,若以該遺址所在地套繪1904年《臺灣堡圖》,則可知當地的小地名為「番仔溝」。但由於以「番仔溝遺址」作為命名者,早在西元2000年陳南榮老師於雲林縣斗六市調查發現、2005年劉益昌教授進行試掘研究後,即被搶得了考古遺址命名的先機。因此,筆者初期再以更早階段,日治初期明治28年(1895)《嘉義之戰鬥圖》上的小地名「番仔交庄」,作為本考古遺址的命名。一方面也記錄日本人對於這個聚落最初的地名記載,另一方面也維持考古遺址的獨立性名稱。其實,就閩南語發音而言,不論是「番仔溝」或是「番仔交」,都指涉同一個意義,即位於小溪溝邊的原住民聚落,但是「番仔交」是否具有另一層原住民聚落「邊界」的意涵,則不得而知,因此當時對於該考古遺址的命名,也因認為這個聚落名稱更具有未來研究的啟發性,因此才決定捨棄需淪為「老二命名原則」的「嘉義•番仔溝遺址」,而改以「番仔交庄遺址」作為命名。

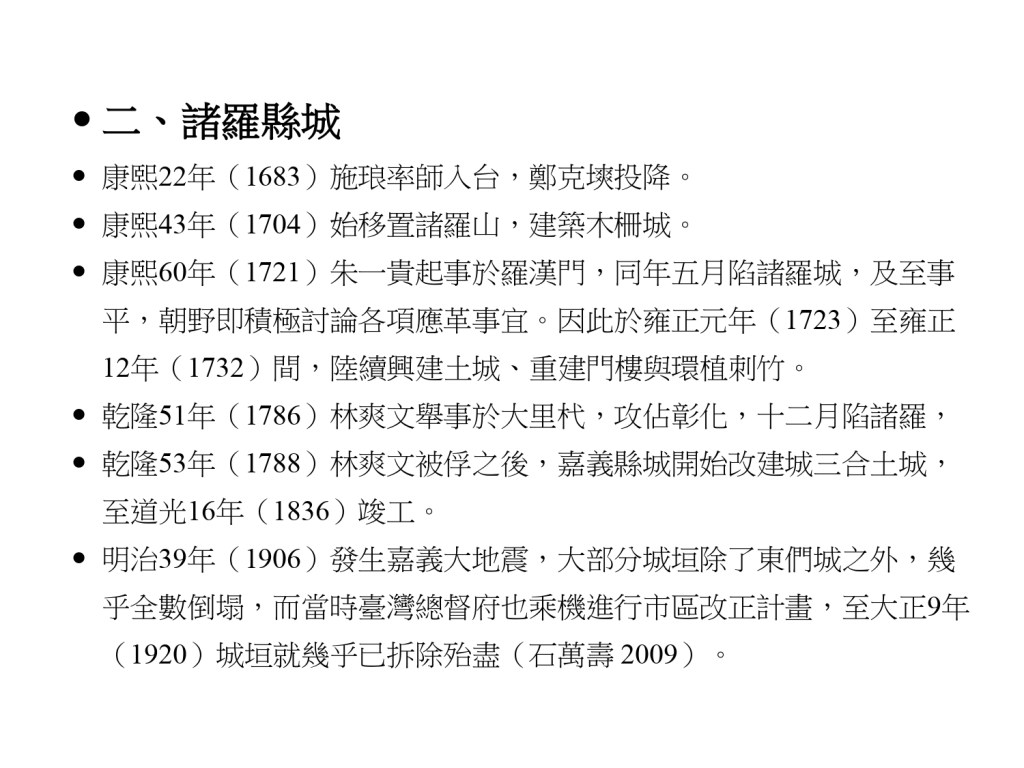

遺憾的是,「番仔交庄遺址」名稱公布之後,即陸續收到嘉義鄉親各界的質疑,因此我除了提出大家熟悉的「嘉義•番仔溝遺址」的可能更名之外,也因為這個遺址尚未經正式考古研究,因此目前也只是暫稱,仍維持未來更名的可能性。只不過必須說明的是,就考古學研究而言,考古遺址的命名有其既定的命名原則,絕非「創意之命名」,而新發現的遺址,我認為是未來研究荷治時期「諸羅山社」的起點,但並非代表它就是「諸羅山社」聚落的唯一。

進一步參酌《熱蘭遮城日誌》的記載,諸羅山社人自1637年首度參與荷蘭人攻打費佛朗的行動,1641年並參加荷蘭人於赤崁召開的地方會議,到了1654年諸羅山社已經是一個約當六百餘人的聚落,且有半數人熟悉教義。直到1655年,荷蘭政務員Nicolaas Loenius開始進駐諸羅山社,使得諸羅山社成為Nicolaas Loenius處理周遭村社日常事務,並向荷蘭長官撰寫報告的據點。其中,1657年的報告中除了知道諸羅山社的廣場中央建造了一個水井外,也知道荷蘭人允許諸羅山社可以有二個中國人來幫他們種田。且「諸羅山社」內也早在1646年荷蘭人攻打費佛朗社之後,即有費佛朗社村民搬來諸羅山社居住。也說明不同「人群」處於同一個區域內,並可能形成不同「聚落」的可能性。因此,就出土遺物的特徵而言,「嘉義•番仔溝遺址」(「番仔交庄遺址」)主要出土貓兒干(崁頂)文化的陶器,是否即代表它是一處費佛朗社人至1646年後才編遷至「諸羅山社」所形成的聚落,頗為耐人尋味。

考古學的研究,秉持著「有一分證據說一分話」的精神,希望未來能夠透過更多的考古資料,逐漸拼湊荷蘭人記錄的「諸羅山社」的內涵,也希望有機會能夠以考古學的方法,觸及1655年荷蘭政務員Nicolaas Loenius進駐的「諸羅山社」,那個當年在廣場中央建造有水井的大型聚落。

圖1:嘉義•番仔溝遺址(番仔交庄遺址)套繪明治28年(1895)的《嘉義之戰鬥圖》之「番仔交庄」位置圖

圖2:嘉義•番仔溝遺址(番仔交庄遺址)遺址套繪1904〈臺灣堡圖〉之「番仔溝」位置圖